La seconde église

La communauté ne tarde pas à se relever de l’incendie. Dans les jours suivant le sinistre, le curé Auclair lance le projet de reconstruction.

L’appel d’offres pour la construction de la seconde église n’est ouvert qu’à des architectes catholiques et de la ville de Montréal. On exige les éléments suivants : l’église doit avoir sa façade sur Rachel, contenir des jubés, 8 confessionnaux, le moins de colonnes possible, un chœur élevé, une rambarde de communion, des fonts baptismaux, une salle d’archives, un passage facile du sous-sol au sanctuaire pour les enfants de chœur, plusieurs portes en avant et autant que possible sur les côtés. La chaire se situera très près du sanctuaire, et le maître-autel déjà en construction doit être pris en considération. L’architecte peut choisir n’importe quel style architectural sauf gothique, un style utilisé par les églises protestantes. Avec un budget maximal de 130 000 $, l’église doit être… à l’épreuve du feu.

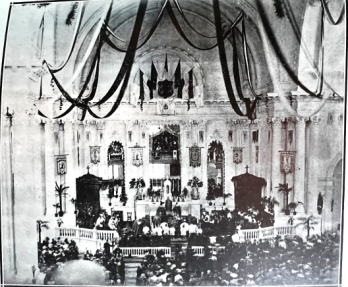

L’église est construite entre 1898 et 1903. Bien qu’on y célébrera la messe de Noël de 1902, il faudra patienter jusqu’au 25 juin 1903 pour l’inauguration officielle. Mgr Paul Bruchési présidera la grande célébration devant quatre évêques, 150 prêtres ainsi qu’une foule immense dans un climat d'exubérance et de réjouissances populaires.

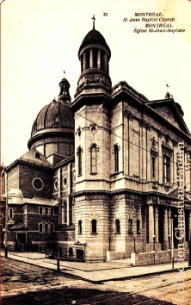

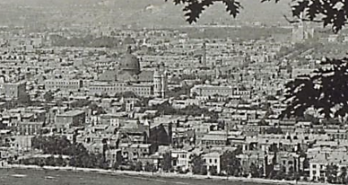

L’église ne ressemble en rien à la première (mais est pratiquement identique à la troisième celle d’aujourd’hui). L’édifice est beaucoup plus grand et sa façade, deux fois plus large, occupe la totalité du pâté sur Rachel. à l’extérieur, au centre de l’église, un immense et majestueux dôme, que l’on voyait de très loin. Il est recouvert de cuivre alors que les versants du toit sont d’ardoises.

Seule ombre au tableau : les frais de la reconstruction dépassent considérablement le budget prévu. La souscription volontaire s’avérant insuffisante, il faudra imposer une « répartition », c’est-à-dire une taxe d’église aux paroissiens. Cette mesure requiert une loi spéciale, adoptée à l’Assemblée Nationale le 1er mars 1899. La répartition est de 115 000 $, mais même ce montant ne suffira pas. Le dépassement de coût occasionnera des enquêtes et des redditions de comptes pénibles pour le pasteur. On tient une assemblée spéciale, celle-là en présence de Mgr Bruchési, demandant la permission d’emprunter 60 000 $ supplémentaires. L’évêque n’autorisera qu’un emprunt de 30 000 $.

Malgré les déboires financiers, la paroisse retrouve une église et un presbytère élevés à la gloire de Dieu. L’église s’enrichira éventuellement, en 1911, d’un orgue de la maison Casavant. Nous en parlerons dans un billet historique subséquent.

Enfin, la vie paroissiale reprend son cours. On distribuera quelque 175 000 communions en un an, de 1906 à 1907.

(... à suivre)

En images

Autres articles de la série du 150e anniversaire:

- 150e anniversaire de Saint-Jean-Baptiste

- Le Village de Saint-Jean-Baptiste

- La première église

- L’ouverture des registres paroissiaux

- L’épidémie de « picote » de 1885

- La paroisse bâtit son village

- Le premier incendie

- Le déclin du curé Auclair

- Le second incendie

- La troisième église

- Le mystère Nincheri

- Troisième incendie évité de justesse

- Le curé Dubuc

- Le 50ᵉ de SJB!

- La grande crise économique des années 30

- La Caisse Populaire SJB